我一直想研究关卡设计,以后的游戏设计必然会越来越重视关卡,因为玩法或者说“趣味性”是需要通过关卡来体现的。

“级别”是一个大话题,所以我计划“从大处着眼,从小处着手”。

即先收集尽可能多的信息,并建立一个自上而下的框架。

我们再找几个经典的例子,从底层开始推导设计,看看能不能找到一些基本的原则。

因为游戏设计带有艺术性,就是不可预测,有时候不按原则来也能让它更“有味道”。

研究的目的是为了提高下限,而不是提高上限;是为了研究出一条大致正确,不会出大问题的路线,而不是为了让大家都成为大师。

不符合道理,却很有“味道”的东西,可以研究,但不要过分追求。

接下来开始构建该关卡的知识框架。

1. 什么是级别?

我以前对游戏的定义是:设计师有意识营造的一种模拟环境,以较小的代价实现预期的体验。

这是设计师对游戏的定义,因为我们是设计师,所以不能站在玩家的角度去看问题,这样就看不到问题的本质。

那么关卡的定义就是:基于游戏核心机制设计出来的体验环境。

举几个具体的例子,《超级马里奥》的每一个关卡、《原神》的每一个解谜场景或副本、乒乓球、台球、网球拍和球。

这些都是关卡,但是关卡有大有小,有嵌套关系。比如《原神》里一个国家就属于一个大章节,大章节里又有很多小关卡。《超级马里奥》也是一样。

“基于核心机制”非常重要。我们不能想当然地认为不同类型的游戏会有一定的关卡。有很多关卡设计可以用于多种类型。

设计时应注重关卡核心机制的可玩性和耐玩性,符合核心体验。

所以有一个原则:关卡要利用核心机制的特点,才能达到高可玩性和持久的可玩性。

2.为什么要关卡?

关卡的目的是影响玩家的行为,创造游戏体验。关卡是将虚拟的“游戏体验”具体化的工具。

关卡可以说是设计师向玩家传达想法的窗口,设计得好,信息就能被有效传达,设计得不好,玩家就无法理解。

就像好电影和烂电影一样,每一个场景都像是“关卡”,演员、镜头、剧本都要到位,才能让观众看懂、引发情绪,如果各部分结合不好,就会有点尴尬。

由此我们可以看出游戏搭建,关卡是各种元素的集合,是最终呈现给玩家的产品。同时,所有元素都是设计师用来创造游戏体验的组件。关于关卡的组件,后面会讲到。

3. 等级划分

为了更好的分解层级,我们把层级按照不同的维度进行划分,这些维度也是我们理解精细化设计的一个参考。

由于不同游戏的平台和规模不同,关卡的复杂度和表现力也有很大差异。既然我们从大局入手,那么就尽量把它分解开来。

按级别节点关系分类

根据关卡节点关系,游戏可以分为线性关卡、网格关卡、开放关卡。

1. 线性水平

线性关卡就是只能通过关卡节点向前移动,而不能返回上一个关卡节点的关卡,类似《超级马里奥》《魂斗罗》《剑与远征》等放置类游戏。

这类游戏的特点就是关卡数量较多,因为要保证整个游戏的内容量。

这是大势所趋,但总有例外。

有些游戏最后会回到起点,但是起点的敌人和剧情已经完全变了,可以认为是一个线性的关卡,可以理解为A->...->B->A1的一个线性过程。

2. 网格级别

网格关卡和线性关卡的主要区别在于你是否可以在大多数关卡(场景)之间自由来回移动。比如《空洞骑士》、《只狼》等。

还有一些比较特殊的,比如《射箭传奇》和《子弹力量》,可以让玩家自己选择关卡,也是网格关卡,但是没有场景,通过UI来实现。

3. 开放级别

魔兽世界、我的世界等游戏基本上可以让你从一开始就跑遍整个地图。在原神中,虽然关卡需要通过等级解锁,但最终你可以自由移动。

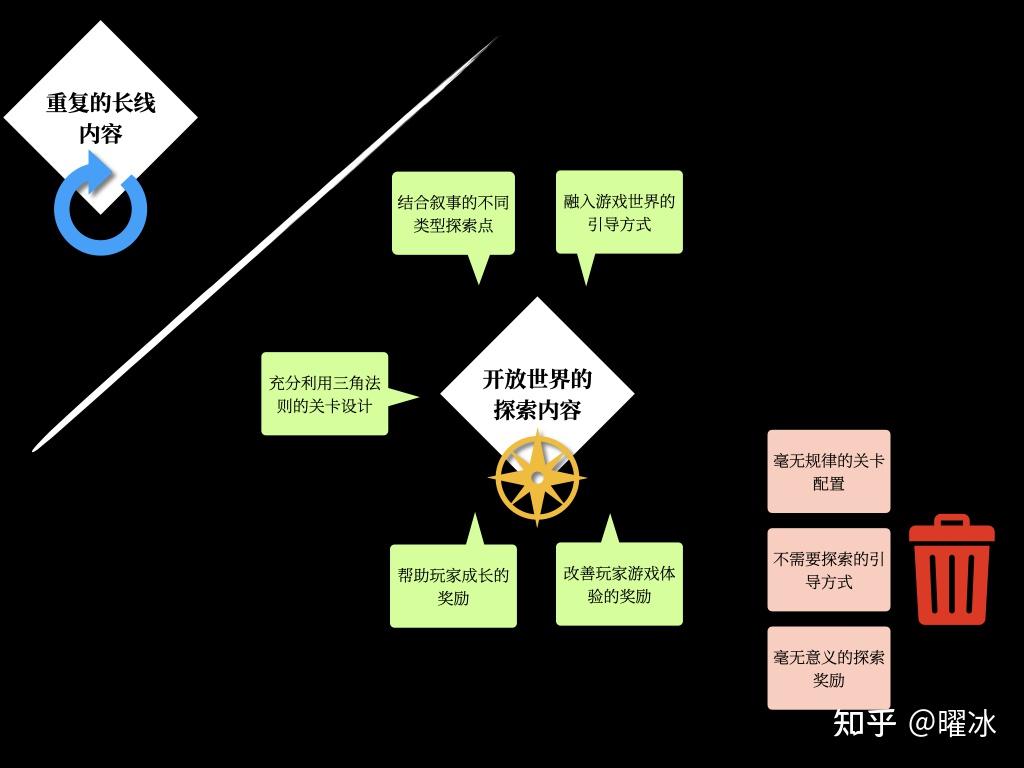

“开放世界”的概念基本就是采用开放关卡设计,因为想让人们对现实世界有更强的沉浸感,营造一种“自由”的游戏体验,所以开放关卡比较合适。

按游戏类型分类

由于游戏类型太多,我们只挑选几种典型的游戏类型。

1.ROGUE

这类游戏的关卡关键就是重复,重复中要有变化,还要体现人物的成长。

因此,这样的层级通常会有很多,否则就没有足够的变化空间,增长就无法体现。

2. 恶魔城

《恶魔城》的关卡特点是反复探索旧关卡,并从旧关卡中获取新信息来推进进程。

这种类型的级别可以是像 A->...->B->A1 这样的线性级别,也可以是自由移动的网格级别。

关键是要让玩家体验到回到原区的感觉,一种“光荣归来”的感觉,毕竟属性增长了不少游戏搭建,回到原来的水平还是很容易的。

回到熟悉的地方并发现新事物也会有一种特别的新鲜感。

3. MMO

以《魔兽世界》、《天龙八部》等游戏为代表,这类游戏有明确的地图划分,每张地图都有各自的副本、剧情、场景美术等。

地图之间通常有严格的等级限制,低等级的玩家要么不能去,要么去了也没法做任何事情。

既然是多人游戏,那么关卡或者公共场景的资源点的设计都需要考虑到多人的情况。

4.开放世界

按照严格的标准来看,只有像《我的世界》这样少数非常扁平、自由的游戏,或者像《上古卷轴5》这样世界观庞大、任务繁多、结局开放的游戏,才能被称为“开放世界”游戏。

按照这个标准来看,《原神》应该被归类为一款独立MMO,而非一款开放世界游戏。

5. 策略

这是一个很笼统的概念,主要特征就是“连续决策”对胜负的影响。

比较常见的就是战棋和一些SLG,在这类游戏中,“持续性决策”对于胜负的影响巨大,所以在设计关卡的时候,场景中会加入更多的策略元素,让玩家能够利用它们取得胜利。

该类型游戏中“位置”的重要性一般大于其他类型游戏,设计师可以通过位置的不同效果来设计战略深度。

像《剑与远征》这样的卡牌游戏也可以归类为策略游戏,但因为其在战略维度上缺少“阵地”(或者阵地的战略性较低),所以整体的策略性不如象棋那么强。

6. 竞技对战

竞技类战斗游戏通常场景单一,同一场战斗不会跨场景。竞技类游戏的关卡大致可以分为三类。

一种是“独立一致”,即双方一开始就完全一致,互不干扰,类似于百米赛跑。

一类是“顺序不同”,关卡中的条件完全相同,只是行动的顺序不同,对胜负有一定影响,比如围棋和国际象棋。

一种是“平衡但不同”,类似《CSGO》,警察与罪犯有所区别,但相对平衡。

这些类型的竞争水平将有不同的设计要求。

7. 模拟构建

在一定规则下进行有目的的建设,例如“城市:天际线”和“过山车大亨”。

它不同于开放世界,一般能建造什么、有什么效果都是提前设计好的,玩家需要解决的是如何提高空间的利用率。

按人数分类

1. 单人游戏

单机游戏的关卡设计不需要考虑合作与竞争,只需要考虑个人的体验。

因此单机游戏更加注重打造巅峰体验,很少考虑平衡性和合作性设计。

2.1V1比赛

多人参与的游戏可以分为两类:合作和竞争,但这是另一个维度,本文不再赘述。

对于双方参与的游戏,无论是合作类还是竞争类,重点都是双方互动点的设计,主要注重平衡性或者协同效果。

3. 固定玩家游戏

指除1V1之外的固定人数的游戏,例如3V3、5V5、60人、10人等。

这些游戏大多是竞技类游戏,几乎没有几十人合作的类型。这是因为几十个人想要很好地协作,沟通和管理成本太高,“游戏”环境让玩家很难养成这种纪律性。

定员竞技类游戏设计重点同样是互动点的设计,但由于人数众多,场景规模也会变大,互动点的设计需要统筹规划,并非1V1那么简单。

少数MMO大型副本需要几十人合作,设计重在协作配合,如果大家还是各自为战,多人组队也没意义。

4. 多人游戏

指玩家数量不固定,但参与人数非常多的游戏,例如MMO、SLG等,且多数情况下也具有竞技性。

由于人数不固定,设计难度较大,需要提前预估参与人数范围,再设计交互点特征。

此外,根据不同游戏的底层机制,还需要考虑关卡场景。有些游戏涉及的参与人数很多,但因为没有实际的场景,所以可以设计得非常简单。

按玩家关系分类

1. 全力配合

所有玩家齐心协力,通力合作。

比如一般MMO的副本关卡,《泰拉瑞亚》的合作模式等等。

2. 合作竞争

集团内协作,全球竞争。

和《CSGO》以及足球类似,里面有不同的队伍,队内有合作关系,队间有竞争关系。

3. 完全竞争

每个人都是彼此的竞争对手,比如在绝地求生、马拉松等比赛中。

4.竞争与合作

集团内部的竞争和全球的合作。

目前还没有这种类型的游戏,或者只是我没玩过。不过既然现实中也有类似的组织形式,那么游戏中没有也是说不通的,大家可以期待一下。

4. 级别结构

文章里提到了“战略环境”中的游戏设计要素,不过当时我并没有过多思考,其实大部分都是指核心机制。

现在让我们区分一下核心机制和级别。

关卡是利用核心机制设计的独立玩法,结合音乐、音效、美术设计、故事情节等,最终形成一个完整可体验的流程。

核心机制是贯穿整个游戏的底层规则,比如战斗公式、跳跃、奔跑、视角、角色数量等,这些是玩家无法直观看到和感受到的,也是玩家无法改变的。

接下来,我们将关卡的组成部分进行分解,以便于我们更容易理解关卡设计。

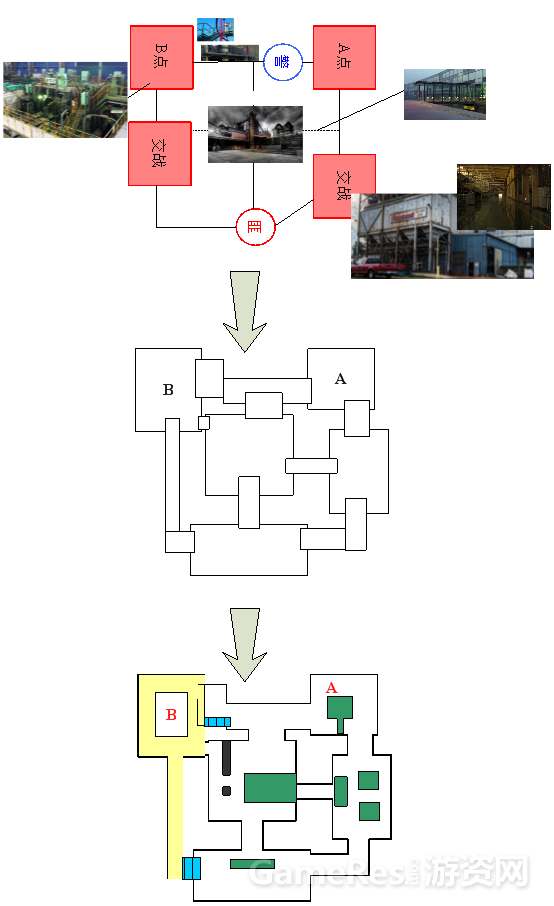

路线

这里我们特指有场景的关卡,比如《DOTA》《CSGO》《PUGB》里的对战地图,《原神》里的地图。

作为设计师,你需要设计一些路线来引导玩家移动,并在移动的过程中发现设计师想让玩家看到的东西。当然,更加开放的世界会刻意设计一些隐晦的路线供玩家探索和解谜。

同时路线也是一种划分,将关卡的各个区域分开。

区域设计

一个关卡中通常会有多个区域,每个区域的目标体验和功能设计都是不同的。

有些区域是为了“集中”,比如《魔兽世界》中的主城;有些区域是为了过渡或者连接,很多地图都通过“道路”、“车船”、“电梯”等方式来连接各个区域。

过渡过程可以让玩家静下心来营造接下来的情绪体验,如果情绪一直处于高涨状态,时间长了就会疲惫不堪,很容易失去刺激。

请注意,设计不同于规划。设计需要非常具体。如果规划区域是集中区域,那么需要有具体的设计来确保规划的成立。例如《魔兽世界》的主城中有各种功能的NPC。

区域设计除了要设计玩法功能外,还要考虑视觉体验。

比如在《塞尔达传说:荒野之息》中,你走出山洞,视野豁然开朗;又比如在《魔兽世界》中,你可以看到各地绝美的风景。

世界观(叙事)

世界观一般是整个关卡的“原因”,如果没有因果关系,就很难建立沉浸感。当然,有些游戏有精心设计的氛围,让玩家慢慢探索,找到关卡世界的“原因”。

世界观一般承担七个步骤中的“目标”,给予玩家目标,让玩家采取行动,建立沉浸感。

因为是关卡的构成,所以世界观无法停留在策划文档中,需要有非常具体的设计才能让玩家看到。

例如人物对话、游戏内文字、服饰、装饰、建筑风格等。

场景艺术

场景美术负责将世界观具象化,以及营造氛围感,做好这两件事,在建立沉浸感方面就会起到事半功倍的效果。

场景美术主要指美术风格、色调、灯光、2D/3D、环境布局等。

环境布局是指建筑、家具、杂物、植物、山川、河流、日月等非功能性物体的分布,这些物体是为了营造氛围感而需要的。

玩家的口味很挑剔,现在的游戏市场是供大于求的,画质差的游戏、没有特色的游戏,玩家都不会玩。

因为艺术是最直观的,所以它是近年来竞争最激烈的领域。

机制(脚本)

既然是游戏,就离不开机制设计。机制可以分为两类,一类是有挑战性的,一类是无挑战性的。

1. 挑战

地形、怪物、玩家、谜题线索等都是挑战元素,是设计师给予玩家的问题。

挑战是由几类影响胜败的元素构成的:推理、策略、操作、运气、属性。也就是说,所有的挑战都可以由这些元素的组合构成。

一般来说,挑战的目的是为了将玩家的情绪推向巅峰,是一个紧张->释放的过程,同时给玩家留下深刻的印象。一些商业游戏会制造数值压力,让玩家追求更高的数字。

有些游戏会用场景来提供线索或者隐藏区域,这也应该算是一种挑战,因为它需要玩家进行观察和推理。

2. 不挑战

其中包括奔跑、跳跃、射击等游戏核心机制,以及采集、建造、记录、存档等上层机制。

这些机制主要是为了让玩家更有参与感,同时也可以在非挑战的时候缓解玩家的情绪。

也是让整个游戏具有参与感的机制,因为很多机制是需要通过玩家行为来触发的,相当于从玩家行为中得到反馈。

5. 预先设计

前期设计是在真正进行关卡之前所做的工作,比如思考清楚核心体验、设计方法、使用的工具、关卡节奏、关卡规模等。

这个网站解释得比较详细,这里就不赘述了。

总结

通过把关卡分类分解到不同的维度,我们可以粗略地为所有游戏定位一个“特性”,或者用互联网术语来说是一个“钩子”,从而找到设计方法。

针对每一类层次的“特性”,必定存在一些基本正确的方法,掌握这些方法,可以提高设计质量的下限。

可能有很多人想打破常规,设计出所谓“与众不同”的游戏,而不屑于模仿和学习。但如果对现有的类型没有深刻的理解,你怎么知道你打破的是什么?

想要探索新的流派并没有错,伟大的事情都是不同的,但如果你想打破框架并立即进行创新,成功的机会并不是很高。

除非你达到了一定的水平,对框架理解透彻,能够自由的分解、排列,否则偶尔一些无意识的动作,也会起到“神来之笔”的效果。

但不要追求这种来之不易的“大师级动作”,而是坚持做好“基本动作”。大师级动作是偶然的,但基本动作却是必然的。