强者将淘汰弱者。

文/易光流

游戏行业的火药味已经愈发浓郁。

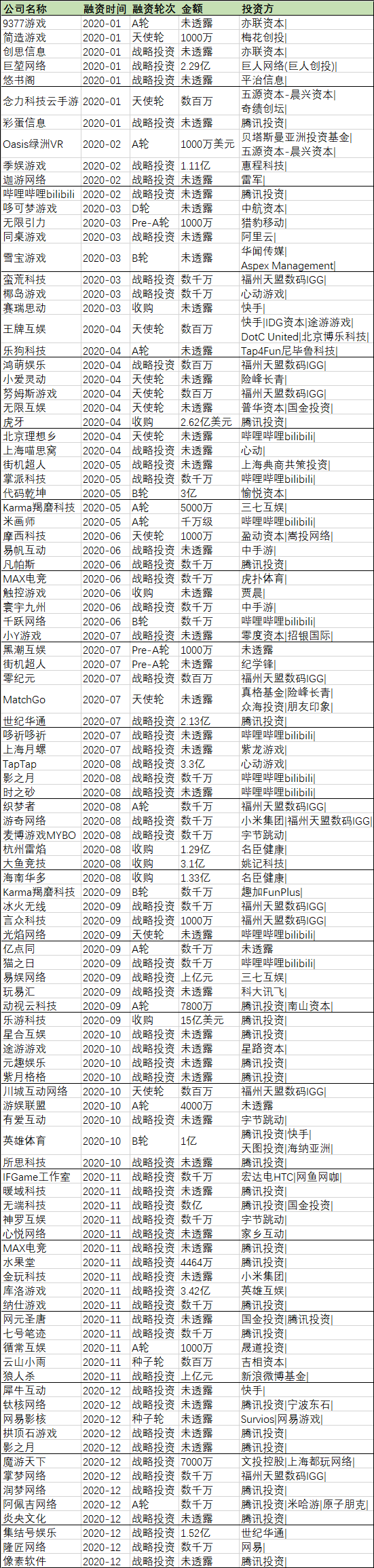

去年年中,游戏投资市场火爆,据葡萄君统计,2020年国内游戏相关公司投融资案例(含拟投资案例)至少有103起,单笔金额从数百万到10亿以上不等。

行业内资本动作频频,腾讯投资最多,共投资26家公司,哔哩哔哩和IGG各投资了9家公司,这三家公司占据了全年一半的案例。此外,网易、心动、中手游、三七也尝试投资了多家公司。值得注意的是,这些数据并不完整,比如我们还了解到,IGG去年通过不同主体投资了十多家国内游戏公司。

行业外的资本也在寻找机会。字节跳动、快手、阿里巴巴三家互联网公司均投资了国内游戏公司,而像明辰健康这样的公司则试图以10倍溢价跨界进入游戏领域。同时,参与投资的还有近20家资本公司。

显然,每个人都盯着游戏这块大蛋糕,但这只是浪潮的前奏。

2020年腾讯的投资动作非常激进,对于有潜力的团队,不想说三道四,缩短流程,只等CP签字就行。这也体现了腾讯投资思维的转变,而这种转变也给同行带来压力。

与腾讯类似,去年疫情缓解后,业内财大气粗的游戏公司基本都在争相收购产品,从下半年开始,落地的案例逐渐曝光,考虑到从谈判到落地的时延,年底出现了一轮投资案例激增的现象,并一直持续到今年年初。

2020年国内游戏相关厂商投融资案例趋势 - IT橙子

资本的咄咄逼人并不难理解,“现在不迅速行动,后面可能就失去机会了。”一位来自传统大公司的投资人告诉我,一些热门赛道已经断货:“只要产品稍微成熟一些,有的只剩下艺术概念,基本已经被业内人看到了。”

满地热钱,似乎预示着研发的黄金时代已经到来:时代走向产品,资本走向研发,市场和用户走向品质,自主产品层出不穷。

现实真的那么理想吗?在过去的半年里,GameGrape和大大小小的开发商们交流过,我们看到的更多的是一种焦虑感,大家愿意花钱,但是产品却达不到标准。

如今,整个行业都在渴望变革,但产品需要时间、人才、资金和空间。一位一线研发公司中型项目的负责人说,他们越做越没有空间:“成本不够高就没有竞争力,成本太高就没人敢做,最后路就越来越窄了。”

那么,这是谁的黄金时代?

研发主管:机遇之战

2020年,顶层研发的压力或许比以往任何一年都要大,原因就是《原神》。

在这款游戏问世之前,国内市场上还没有一款手游愿意或者敢于投入1亿美元的巨额成本,但《原神》打破了这个天花板,直接将竞技水平推向了新高度。于是从去年开始,头部研发公司开始进一步加大对产品研发的投入。

巨头首先上调了成本底线。比如腾讯内部稍微重要的项目,基本成本在3-5亿左右。除了巨头,不少有实力在头部市场竞争的研发公司,也将重点项目的成本线上调到了2亿。保守估计,市场上至少有10个在研项目达到了这个成本水平。

顶尖研发公司之间的竞争是真金白银的较量,没有投机取巧的空间。因为游戏行业的创新空间本来就很小,一个新玩法出现的概率可能千分之一,像绝地求生这样的颠覆性爆款更是难求。

对于领先的市场来说,只有提高成本,才能在下一次机会到来时迎头赶上。如果不提高成本,可能连竞争的资格都没有。成本一旦提高,所有项目都会遇到类似《原神》的问题,那就是效率壁垒。因此,追赶领先浪潮的厂商,都把产业化放在了最重要的位置。

腾讯近年来对于工业化的追求有目共睹,马晓轶也提到,工业化能力的壁垒并不在于人力成本,而在于如何通过工具、系统、流水线的协同,大幅提升效率和质量,从而达到规模变现的效果。

上海一家上市研发公司在转型过程中,研究过巨头之间的技术竞争:“两款产品都是用UE4做的,比如腾讯的《绝地求生》画面看上去肯定比《黑神话》差很多,但其实它在引擎底层做了巨大的改动,如果不改的话,在手机上运行可能要占2G内存,而经过各种调整之后,可能只需要占500M内存,这是很牛逼的事情。”

在产业化上取得同样成绩的,并非只有腾讯一家。月初在Clubhouse,马晓轶曾感叹上海游戏圈的活力给他带来的震撼。在他眼中,现在的上海圈,很像2010年腾讯眼中的Riot,将市场上有限的顶尖人才一网打尽。《原神》用和PC、主机一样的手段做手游,是降维打击,他希望腾讯的产业化能力能提升到全球巨头的水平,抵御住这种降维打击。

可见,无论是对于腾讯也好,上海圈也好,或是其他有能力冲击市场头部的研发,这场产业竞争必然会成为他们之间持续多年的拉锯战,每当头部机会来临就会形成激烈的对抗。

一线研发:寻找出路

头部厂商的动态往往会对同阵营的一线厂商产生深远的影响,从这一两年的变化来看,越来越多的一线研发厂商开始尝试自主研发产品,试图掌握产品的主动权。

第一个困境是传统方法论不再有效。“过去最大的痛点是,你是为巨头做游戏,而不是为用户做游戏。”北方一家大型研发公司的员工认为,这会让他们无法准确预测市场,长此以往,他们会失去对产品的判断能力,只能依赖巨头的眼光。

一位与巨头合作的传统研发公司员工,感觉自己越努力越迷茫:“内部开会,对方同意就批准,不同意就推翻,重新来过。”上海一家老牌研发公司的负责人,曾与一家头部公司因为对玩法的判断存在分歧而发生争执,最终研发公司妥协,但产品的市场表现依然不如预期,对团队打击很大。

但近年来,国内出现了不少差异化产品,如《最强蜗牛》、《江南百景图》等,似乎说明研发也有话语权和操作空间。此外,海外市场的机会也让更多一线研发看到了收益。

一款由巨头在国内推出,但上线两个月却无法阻止下滑趋势的产品,在尝试打入欧美市场时,曾定下月收入50万美元的目标,很快便冲到了300万。还有像《龙族幻想》这样的产品,在欧美首月收入突破600万美元,似乎比在中国势头更猛。

“我打五星满级装备出去拼肯定赢,因为其他发行商都是打免费装备,我为他们感到惋惜。”一位在海外市场深耕多年的从业者感慨,现在国内一线产品正在碾压海外市场:“龙族幻想在欧美一款A级游戏的成本,曾经跟一款休闲游戏一样低。”

于是,很多一线研发团队开始自行寻找新的机会,但不可避免地遇到了第二个困境:如何进入新的赛道。

巨头体系之外,市面上能玩的赛道并不多,比较火爆的就是二次元和女性向,但对于习惯了传统品类的一线大厂来说,这些品类太难做了,必须要有足够懂的团队,或者找到足够优秀的人才,因此一线大厂之间,出现了抢资源、冲进新赛道的现象。

目前在二次元和女性向赛道游戏开发,5000万以上的新项目并不罕见,但更一线研发的单个项目起步预算可达8000万,甚至过亿。

有些开发商直接开辟多条产品线,布局不同的新赛道,每款产品都瞄准十亿级的销量。一位在垂直赛道深耕的一线研发投资人告诉我,他们只是想要一张进入年轻市场的门票:“别的厂商都拿到了,我们不能没有门票。”

更夸张的是,为了核心人才,这些开发商不会吝惜大笔金钱。比如去年就有传闻永航的新项目《白夜极光》以千万年薪聘请了二次元领域的大师。一时间,无论是成本,还是人才,还是产品的艺术品质,都让业内所有厂商羡慕不已。

这种资源竞争,不仅影响到一些垂直赛道,也给更多传统的一线研发公司带来压力。

上海一家主打传统策略的开发商,今年新项目研发投入1亿,带货投入2亿。华南一家带货公司去年把全部资产投入研发,全线投入超过10亿:“不换位就会被淘汰,换位才会有一线希望。”

从某种程度上来说,一线厂商的行为似乎已经达成了共识:头部之战已经打响,留给一线厂商的时间已经不多了。

中小型研发:夹缝中的生存

“研发”命题最难的,是中小型团队,在转型大潮中,他们最先被上层军备竞赛碾压,最先被底层新兴创新团队冲击得最惨。

中小研发公司面临的最大危机是传统市场似乎即将发生改变。

一位来自PC游戏时代的老制作人对此深有体会:“成本低于2000万的产品很难在市场上有竞争力,而如果超过4000万,就很少有人敢发布这样的产品了。”

其实这笔账很容易算。对于出版商来说,在比较传统的赛道,4000万的研发费用是一条红线。“加上版权费、营销预算,可能还要投入1到2倍的研发费用,总共就是8000万到1亿的规模。在如今的世界,这不是一笔可以轻易交出来的钱。”

不管中间风险如何分摊,当总成本上升到一线产品的水平时,我们总是要考虑更现实的问题:为什么不自己做?如果找人做,如何收回这些成本?

如果推向大众市场,在这样的压力下,很难避免与一线产品的碰撞,这时候就得比拼用户硬实力和销售手段,竞争无疑是残酷的。北京一家中型自研公司CEO感叹:“两年前听说一台A要200多元,我很震惊。200元太多了,但去年就(涨到)400元了。”

第二个困难是中小研发公司基本跟不上顶尖、一线研发公司的转型速度,这里面有很多原因,有技术,有思路,有积累。

过去几个月,我反复听到不同的团队问,“转行到某个领域可以吗?”但在了解团队详情后,他们往往得出风险很高的结论。就像大公司近几年一直在说的产业化、技术转型一样。这些词和概念听起来很美,但实际操作起来,对大公司来说并不容易,对中小型研发团队来说更是难上加难。

知乎上“游戏开发技术鸿沟会不会进一步拉大?”的问题,一定程度上点出了当下的技术壁垒:“开发者和底层技术的差距越来越大,哪怕是商业引擎,也可以直接开源,不用担心被抄袭,因为里面的知识你是拿不走的。比如一些Shading公式,虽然引擎里只有一百行代码,但背后却有几十篇论文!”

一些习惯做传统产品的企业,很难快速转变思路。华南地区一家带量采购公司的老板,曾经在研发上投入了数千万元,他找到一家畅销产品的研发公司,学习他们的经验,然后裁掉研发团队:“我看清了自己,原来他们是这样研发的,我们肯定不能这么做。”

有些积累即便看得见,也学不到。一位头部2D开发者认为,“中国手游在技术和美术方面确实做得非常好,但一直处于追赶海外、学习别人论文的阶段。”另一位在国内做出过百万销量产品的开发者也认为,“目前国内能学到的只有欧美3A风格,有比较确定的制作流水线,真正NB的是日本以制作人为中心的研发模式。”

一个深耕二次元细分题材的中型团队,曾远赴日本调研同品类准一线产品的研发技术,希望借鉴他们的经验,回国后感叹“至少还需要五年的积累,甚至十年”,这个缺口是花钱都无法弥补的。

更为艰难的是,即便中小研发公司转型成功,一些垂直赛道的大门也在逐渐关闭。

在一位3D卡牌游戏制作人看来,市场变化太快了:“2018年的时候我就隐约感觉到这个行业可能很快就会进入军备竞赛,但没想到来得这么快。那时候2D卡牌占多数,现在3D战斗或者特殊玩法成了准入门槛。这场军备竞赛在一年内就会两极分化。”

“过去的垂直品类,现在都变成了泛品类,未来的大片,都是核心用户消费,被普通用户接受。以前大家觉得内海就是腾讯、网易,外海有大鱼、小鱼、水母,鲲只在内海,外海有鲲自己的生存方式,现在外海也有鲲,海那么大,鲲吃光了资源、研发人才、资金、用户,剩下的生物怎么活?”

现在回头看,即便是做垂直业务,也还是要应对大资本、大产品的冲击。“最可怕的是,如果你不想做鲲,只想做一只水母,那该怎么办?以前小水母不想被吃掉,就沉到深海里活下来,但现在你要变成一只大水母游戏开发,所剩的时间和空间也不多了,那该怎么办?”

此外,对中小团队来说最致命的问题是人才的减少和成本的增加。

想要做好一款游戏,头部大厂和一线大厂可以用一个简单粗暴的方式:花钱。一个人不够,就请十个人,这个价钱招不到人,就开更高的价钱。头部和一线研发在吸引和释放优秀人才方面有太多话语权。几年前,行业内百人团队并不多,现在头部团队动辄三百人,有的甚至上千人。

近期上海圈的“内卷化”其实是人才的“内卷化”。除了单纯的收入,各家公司的福利、代言也是吸引人才的关键牌。因此疫情期间,上海不少公司纷纷竞相公布自家留沪过年的福利,秀肌肉,增加人才密度。

但中小研发公司没钱,除了有产品之外,也没什么肌肉可以炫耀,所以这种竞争对于他们来说很痛苦。

一家开发过爆款休闲游戏的公司,曾花四五万聘请了一位新策划,但几个月下来,不仅产出不多,而且策划对游戏的理解也没有落入“创作”的泥潭,只是参考了其他产品。对于不缺钱的他们来说,四五万不算什么,但这家公司的CEO却提到了痛点:“如果行业只能招到这样的人才,小公司还怎么活?”

因此中小团队必须省吃俭用。比如一个30人的团队做一款独立游戏,包括五险一金,平均每个月要花费近100万元,不外包的话,纯人工成本一年能达到1000万元。如果创新两三年难以产出,成本可能飙升到3000万元。即便换成10人团队,也要做好最坏情况下几千万的准备。

许多制作过成功产品的独立团队都觉得现在谈论好时光还为时过早。《暗影火炬城》的制作人告诉我:“独立游戏距离成功还很远。我们必须带着一切都可能出错的预期来工作。”

我们也提到,越是做出过成功产品、充分经历过单机游戏、独立游戏发展历程的人,越会觉得“小团队能轻松打造独立爆款的现象,其实是一种假象”。

中小型团队在这样的压力之下,就好比一个两头被拉开的面团,悬在中间,随时都有可能断掉。

中国游戏发展停滞了吗?

过去一年,国内游戏行业的大环境给人一种“必须快速前行才能安心”的紧张感,这种情绪或许与即将触及的天花板有关。

“中国手游冲刺得太快了,快到快失去参照点了。”一位从业近20年的朋友感叹:“以前国产游戏的参照点是海外、是主机、是大片,但未来我们很快就会失去参照点。中国是制造大国,不是创意大国,一旦失去参照点,就很容易迷失方向,不管我们有多少钱,都找不到目标。”

一位巨头公司的前员工告诉我,他们曾经在创新上投入了巨额资金。但一年下来,新项目不断被砍,大量成本被浪费,仍然没有成果。不是团队缺乏人才,相反,人才密度很高。原因在于“他们太注重效率和大规模市场,这与创新相矛盾。”

创新需要耐心。一家中型研发公司曾做出一款月流水过亿的成功产品,受到玩家好评。但在做同类型的第二款游戏时,却遇到了难题:“复杂的机制创新太难了,不做的话玩家会觉得你只是换皮,但创新成本很高。”他们付出的代价是成本直接翻倍,以及“极其痛苦”的试错过程。

而要做到能够接手下一个时代的好产品,更需要这种耐心。“客观的说,在中国所有行业中,设计这个领域都处于起步阶段。每一个城市的建筑,每一个店铺的装修,为什么会用这样的风格,为什么会用这样的灯光,为什么会搭配这些家具,这些都是设计的问题。设计这个词本身就是我们所有做内容的行业最根本的基础,而这个基础在中国还没有形成普及的教育。”一位头部大DAU产品制作人认为,这也是行业盲目追求利润带来的隐患。

在讨论创新之前,有一个话题我们不能回避:人。

在如今的市场,能在屡遭失败后继续战斗,并依然专注于创新的团队,大多都是不担心生存的团队。比如在推出《黑神话》之前,游戏科学也做出过不少盈利产品,更不用说还有来自英雄互娱的投资。《动物派对》的制作人子雄告诉我们,他最不担心的问题就是钱,腾讯是他们最新一轮的投资方。

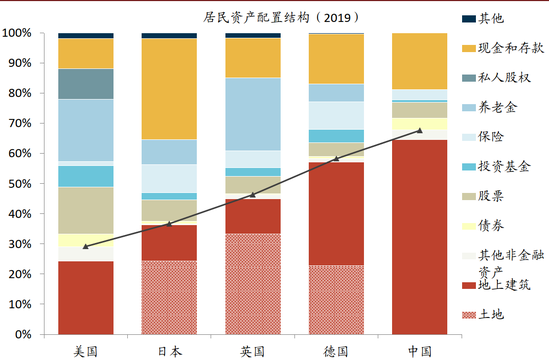

那么除了他们之外,这个行业绝大多数人的情况又如何呢?我们来看一些数据,根据中金公司居民资产配置统计,2019年中国居民资产中,超过60%的资产被地上建筑占据。

中金公司统计的居民资产配置情况

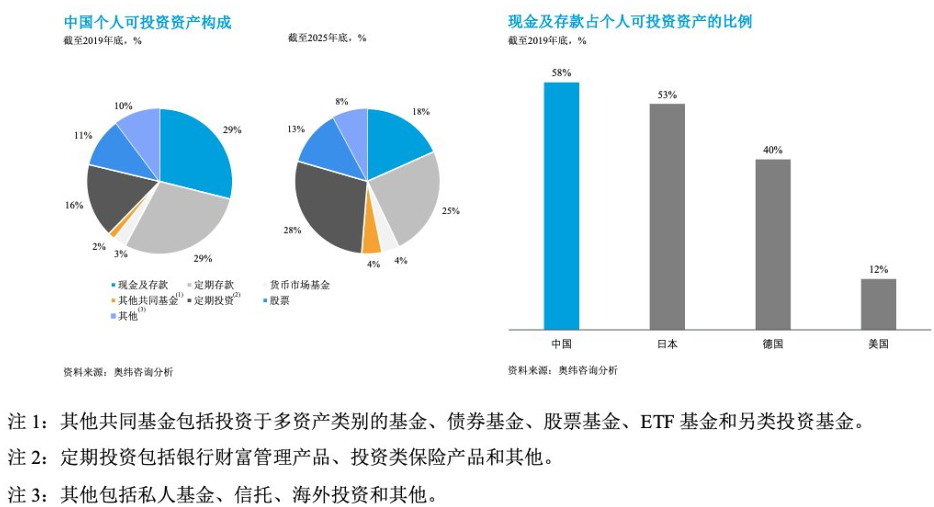

据招商银行及贝恩关于中国个人可投资资产配置情况的统计,2018年至2019年中国居民现金及存款增幅较2016年至2018年仅有6%,为近10年来最低。

招商银行和贝恩测算的中国个人可投资资产配置情况

根据蚂蚁科技招股说明书披露的信息,2019年末,五类理财产品占我国个人可投资资产的61%,且未来还会有一定的增长。

蚂蚁科技招股说明书

这些数据反映出我们大多数人还在为赚钱买房而努力工作,仍然担心风险,对未来抱有很大的恐惧。对于依靠人才竞争的游戏行业来说,放弃短期利益,追求创新、设计、美学和品质,需要克服很多人性的惰性,跨越很多门槛。

当前游戏开发的问题,某种程度上就是一边要担心生计,一边要适应市场的快速转型,同时还要提高审美标准的困境。

领先的研发企业努力提升生产效率,力争在下一个大市场中不错过任何机会;一线的研发企业则寻求多条腿走路,希望在行业变革的浪潮中不落后;而中小研发企业则必须在愈演愈烈的马太效应和“内卷化”的人才漩涡中找到自己的生存之地。

这个时代,没有人敢慢下来,无论是腾讯、网易、米哈游、莉莉丝等顶尖研发公司,还是完美世界、祖龙、盛趣等一线公司,又或者是更多的中小团队。虽然现在热钱多了,但到底能解决多少问题,还是一个具有高度不确定性的未知数。

回头想想,这真的是研发的黄金时代吗?

Game Grape 正在招募行业记者/内容编辑。